森林覆盖率62.6%、人均可支配收入实现19295元,兴仁市屯脚镇鲤鱼村——“鲤鱼”跃龙门 旧貌焕新颜

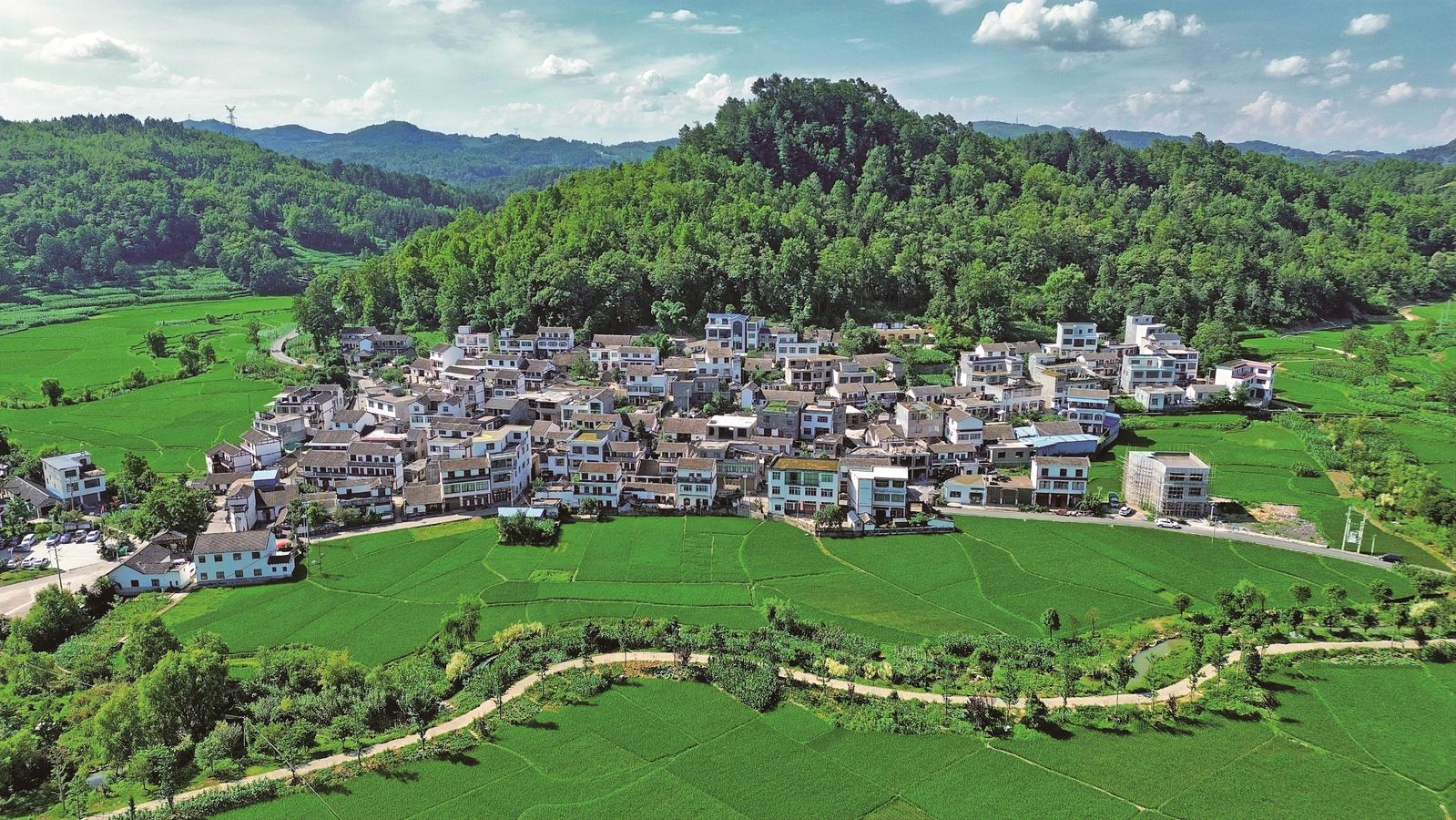

远眺鲤鱼村。 本报记者 郑智谦/摄

远眺鲤鱼村。 本报记者 郑智谦/摄

鲤鱼村“八月八”风情节。罗天杞/摄

吴贞琼在晾晒蚕丝被。 本报记者 王宇逍/摄

黔西南布依族苗族自治州兴仁市屯脚镇鲤鱼村是多民族聚居村,少数民族占总人口的92.62%。

2011年5月8日,习近平同志到黔西南州调研。他与村民们拉家常、话发展,勉励村党支部、村委会一班人抓好发展、搞好致富工程,同时希望大家发扬自力更生的精神,努力用自己的双手创建社会主义新农村,建设美好的生活。

在国家民委“和美村寨”建设行动指引下,中央及贵州省各级民宗部门累计投入少数民族资金967.51万元对鲤鱼村进行保护和发展,不仅完善了基础设施,还改善了人居环境。

十余年来,鲤鱼村锐意进取,以铸牢中华民族共同体意识为主线,把民族团结进步示范创建融入日常工作;依托山水田园资源禀赋,大力发展乡村旅游;引入种桑养蚕特色产业,激活乡村经济;持续释放生态潜能,积极招商引资增添发展动能。通过不懈探索与创新,成功走出了一条生态优先、产业兴盛、强村富民的绿色发展之路。

生态画笔

描摹宜居乡村“新画卷”

仲夏时节,走进鲤鱼村,就被其优美的自然环境所吸引——群山苍翠如屏,清澈的河水穿村而过,白墙灰瓦的民居,错落有致地掩映在葱郁的稻田之间,水泥路延伸到了每家每户。而十几年前的鲤鱼村,却是另一番景象。

雷明飞是土生土长的鲤鱼村人,对于鲤鱼村近些年的变化,他深有体会:“以前,村里到处都是坑洼不平的泥巴路,‘晴天一身灰,雨天一身泥’就是当时的真实写照。”

乡村要振兴,道路要先行。在各级党委、政府的支持下,鲤鱼村把道路建设作为“破局”的关键,争取到1000余万元资金,拓宽、硬化村里的主干道和入户路。同时,鲤鱼村还建成了民族广场、停车场等公共设施。

“路通了,村子变美了,产业也发展起来了。这些年村里的变化,我们看在眼里,喜在心头呀。”年近六旬的雷明飞谈及鲤鱼村的发展时,激动不已。

在村委会门前的公示栏里,鲤鱼村的村规民约尤为显眼。村规民约明确规定,通过开展星级文明户、最美家庭等评比活动,把环境卫生好、勤劳致富、讲文明树新风等正面典型纳入“红榜”,作为宣传学习的模范;把环境卫生差、争当困难户、好吃懒做等负面典型纳入“黑榜”,作为负面教育的教材。村规民约的施行,为促进鲤鱼村环境整治和环境保护提供了保障。

在生态建设方面,鲤鱼村通过启动“绿化兴仁大地工程”,实施退耕还林、珠江防护林建设、石漠化综合治理等项目,完成植树造林4000余亩,全村森林覆盖率从2011年的36%增长到如今的62.6%,环境空气质量优良率保持在99%以上。

鲤鱼村还争取了1.2亿元实施河道生态治理工程,沿河打造占地300余亩的鲤鱼生态公园,建成AAA级景区,不仅实现水资源循环利用,也为乡村旅游发展奠定了基础。

站在民族广场上望着远处的农田和近处的村舍,屯脚镇副镇长、鲤鱼村党委书记田锦华欣慰地说:“基础设施完善了,村民的生活品质提升了,群众的幸福感、获得感也不断提高,这才是‘宜居’的样子——不仅住得舒服,更住得舒心。”

多元产业

奏响家门口的“共富曲”

乡村振兴,产业兴旺是核心关键。鲤鱼村充分依托自身丰富的自然资源和秀美的山水风光,积极探索发展路径,全面推动一二三产融合发展,为发展注入新动能。

走进贵州苗西南饮品有限公司的生产车间,机械化设备正对自来水桶进行消毒,一只只水桶在生产线上有序排列,等着灌装后运往千家万户。

公司总经理刘观品介绍道:“公司每天生产的桶装饮用水可达1万桶,发展势头越来越好,也为当地的经济发展贡献了一份力量。”

水厂员工岑万达是鲤鱼村村民,谈及现在的工作,他的脸上满是笑容:“以前在外面打工,离家远,老人孩子都顾不上,心里不踏实。现在好了,在家门口就能上班,收入稳定,还能陪伴家人,家里的生活条件也改善了很多。”

据了解,该公司不仅带动53名屯脚镇村民实现固定就业,还间接促进了社会就业3000余人,成为鲤鱼村经济发展的新引擎。公司还为鲤鱼村各族群众家庭免费提供桶装水,实实在在地回馈乡村群众,促进了乡村与企业的和谐发展。

在贵州光韵蚕丝制品有限公司,公司负责人吴贞琼正忙碌地清洗蚕茧,为制作蚕丝被做准备。

“我种了160亩桑林养蚕,建起1000多平方米的养蚕车间,订单多的时候需要请20多人帮忙,每名员工每天有100元的收入。”吴贞琼公司生产的蚕丝被等产品远销全国各地的同时,也让她的“帮手们”在家门口实现就业。

作为一名共产党员、鲤鱼村致富带头人,吴贞琼的脸上始终洋溢着灿烂的笑容。她一边干活一边说道:“种桑养蚕是我们的老手艺,如今成了致富的法宝,我有责任、有信心带领村民们增收致富。”

“近年来,鲤鱼村充分利用地理优势,大力引导村民种桑养蚕,目前全村桑园面积达800亩,规模养殖户10户,种桑养蚕综合年产值超过500万元。”田锦华告诉记者,村里还积极探索延伸桑蚕产业链,开发抽丝、纺织、印染、刺绣一体化产业,打造民族服饰、手工刺绣、蚕丝被等特色产品,深受消费者喜爱,进一步拓宽了村民的增收渠道。

除发展饮用水加工和桑蚕产业外,鲤鱼村还因势利导大力发展乡村旅游。如今,村里建起了度假酒店、鲤鱼乐园等旅游项目,村民们也主动参与,办起苗家长桌宴、酸汤鱼等餐饮店。2024年,鲤鱼村接待游客达2万余人次。村民们吃上了“旅游饭”,日子越过越红火。

据田锦华介绍,鲤鱼村的企业数量从2011年的零家发展到现在的37家,村集体经济收入从零发展到2024年的68.4万元,人均可支配收入从2018年的5868元增加到2024年的19295元。

民族共融

绘出和美村寨“新图景”

鲤鱼村是一个多民族聚居的村寨。多年来,各族群众在这里和睦相处、守望相助,民族团结之花处处绽放,为“和美村寨”的建设增添了绚丽色彩。

2020年,鲤鱼村获“全国民族团结进步模范集体”称号;2024年,田锦华荣获“全国民族团结进步模范个人”称号。在村支两委的带领下,鲤鱼村充分发挥民族文化优势,举办了一系列文化活动,不断铸牢中华民族共同体意识。其中,“八月八”风情节隆重而热烈,成为鲤鱼村的一张闪亮名片。

田锦华介绍道:“‘八月八’风情节现已成为各族群众共同欢庆的盛大节日。每到这一天,村里热闹非凡,省内外各民族群众欢聚一堂,载歌载舞。大家一起品尝美食、欣赏民族歌舞表演,现场欢乐和谐的氛围让人特别感动。”

文化认同是民族团结的根基。鲤鱼村作为兴仁市“八月八”风情节的发源地,已连续举办18届。村民们在参与这些文化活动的过程中,对民族文化有了更深的认同感和自豪感。

为了让非遗文化得以更好地传承和发展,鲤鱼村通过举办民俗文化系列活动,吸引了四川、重庆、广西、云南、湖南等多地的各族群众积极参与。各民族广泛交往交流交融,共同绘就了中华民族多元一体的生动图景。

“这些活动就像一条条无形的纽带,将各民族群众的心紧紧相连,让铸牢中华民族共同体意识深深扎根于每一个村民心中。”田锦华说,如今的鲤鱼村,各民族亲如一家,共同为建设美丽家园而努力奋斗,在民族团结的大道上越走越稳,越走越远。

鲤鱼村还创新构建“人大代表+联户长+网格员”治理体系,建成黔西南州首个乡村“文明积分超市”。村民通过参与环境整治、传承民族文化积累积分兑换物资,推动了乡村移风易俗。

“下一步,鲤鱼村将认真学习贯彻落实习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神,继续坚持绿色发展,推动产业升级,提升村民生活品质,努力实现共同富裕。”田锦华坚定地表示。

一审:余仙仙

二审:李林怡

三审:朱江