泥土中开出 “幸福花”

(图片来源:中国黔西南)

(图片来源:中国黔西南)

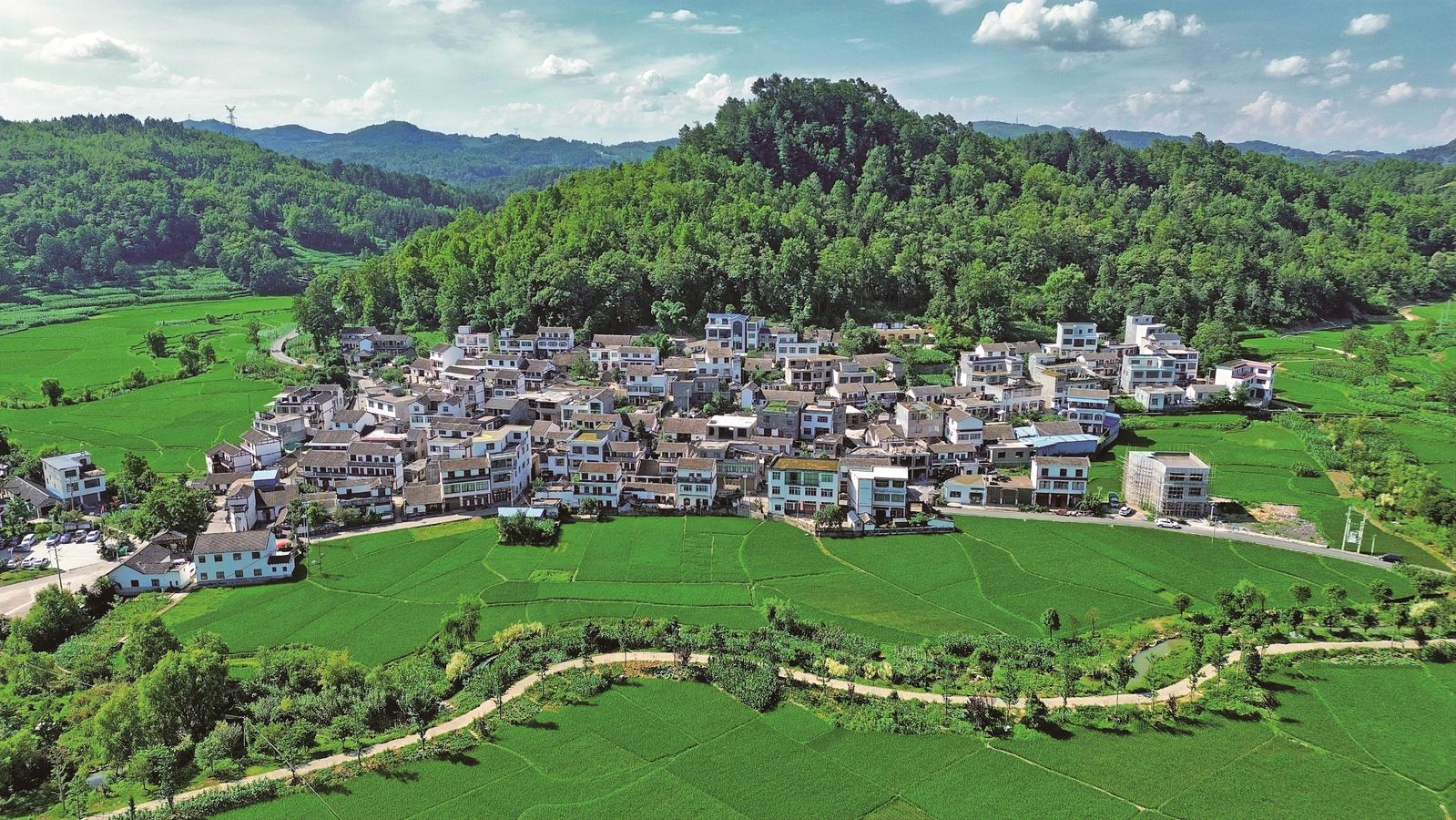

漫步鲤鱼村,不禁感慨:这个曾被泥泞困住的村庄,如今摇身一变成了“和美村寨”,土地

里开出了“幸福花”,村民在故土上的获得感、幸福感、满意度不断增强。

当岑万达那句“现在好了,在家门口就能上班”的朴素情感与村民越过越“红火”的日子相交织;当吴贞琼在蚕房里忙碌时脱口而出“有信心带领村民增收”时,产业振兴有了“温度”——它不仅是经济账本上跳动的数字,更是村民无需背井离乡就能挺直的脊梁。

一桶桶饮用水,一床床蚕丝被,这些从乡土中生长出的产品,将“绿水青山”转化为村民握在手中的“金山银山”,更让“家乡”二字从地理坐标升华为安身立命的精神港湾。

最动人的场景,莫过于“八月八”民族风情节的盛况。当各族群众因节庆而聚、美食共享、歌舞共赏,这“欢聚一堂”的景象,正是铸牢中华民族共同体意识最生动的日常表达。文化认同并非空洞的口号,它生长在节庆的欢声笑语里,沉淀在村民对民族文化的自豪中。

民族村寨是推进乡村全面振兴的重要载体,是传承中华优秀传统文化的重要纽带,也是各民族交往交流交融的重要空间和历史见证。鲤鱼村的跃过“龙门”,在于让每个平凡的个体,都在家乡的土壤里扎根生长,绽放属于自己的光芒。

环境美了,生活好了,鲤鱼村的泥土中开出“幸福花”,鲤鱼村用时间证明:幸福不会从天降,好日子是奋斗出来的。

一审:余仙仙

二审:李林怡

三审:朱江