从荒山旧貌到文旅标杆,阿娄社区—— “景村共治”铺就“和美村寨”幸福路

“远方的贵宾、四方的朋友,我们不常见,难有相见时。彝家有传统,待客先用酒……”当彝族敬酒歌响彻乌蒙山麓,意味着一年一度的“避暑季”即将到来,“凉都”六盘水也将迎来新一年的旅游旺季。

在六盘水市水城区海坪街道阿娄社区,为了迎接“避暑季”的到来,38岁的民宿老板陆卯军正招呼工人装修自己开办的“彝养康泰民宿酒店”,他笑着说:“今年的收入可有着落了,已经有人提前预订了我家酒店,得早点收拾出来迎接客人。”这样的情形只是阿娄社区蜕变的一个缩影,像陆卯军这样开办民宿酒店的居民在社区里有40余家。

2016年之前,阿娄社区还是一片令人揪心的景象:山高坡陡、土地贫瘠,村民蜗居于低矮破旧的土坯房中,靠天吃饭的传统农业难以养活全家,年轻人纷纷外出谋生,村庄“空心化”严重,贫困如影随形。彼时的“阿娄社区”,是典型的“一方水土养不了一方人”的边远山区。

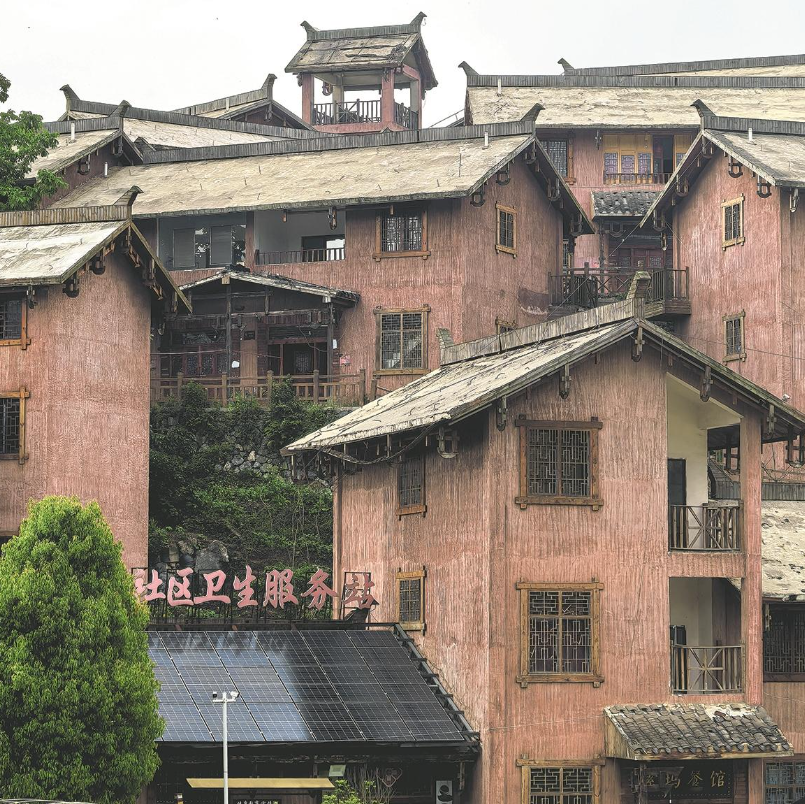

然而,如今的阿娄社区却焕发出令人惊叹的生机。青瓦土墙的彝族传统民居土掌房错落有致,蜿蜒的石板路通向家家户户,依托野玉海国际旅游度假区的名号,这里的居民吃上了“旅游饭”,过上了安居乐业的生活。

当民族文化基因与现代旅游产业碰撞出火花,阿娄社区近年来以“景村共治”为笔,聚焦铸牢中华民族共同体意识这一主线,深刻认识铸牢中华民族共同体意识的历史必然性、重要性,在7.91平方公里的土地上勾勒出一幅“山水相依、产业兴旺、文化繁荣”的“和美村寨”画卷。

宜居之美:从“忧居”

到“优居”的民生答卷

“从2016年起,为了解决‘一方水土养不了一方人’的难题,在党的民族政策、脱贫攻坚政策、乡村振兴政策的支持下,水城区委、区政府将周边6个乡镇35个村的各族群众集中搬迁到这里,建立了阿娄社区。”海坪街道阿娄社区党总支书记、居委会主任许杏介绍,取名“阿娄”是因为“阿娄”在彝语里意为“环境优美,自然好风光”,象征着各族群众对美好生活的向往。

“目前,阿娄社区共有10个村小组。社区总人口4252人(常住人口3516人),其中少数民族人口1586人,占比达37.30%。”许杏说。

“搬迁前,我们住在大山里,土坯房漏风漏雨,出山要走很久的狭窄山路。”62岁社区居民高亮英回忆往昔,不禁感慨道,2016年,她家作为易地搬迁户迁入阿娄社区,不仅分到了新房,如今日子也随着社区发展越过越好。

“住新房子”只是第一步,“住得舒服”才是追求。为此,阿娄社区于2023年4月建立了“民族团结餐厅”,餐厅面积609.57平方米,可同时接待200余人就餐。

谈及建立“民族团结餐厅”的初衷,许杏表示:“之前的居民都是自给自足、靠天吃饭,搬迁到这里后难免不习惯这种生活方式,‘民族团结餐厅’以低于市场的价格向居民提供服务,不仅有助于团结各族群众、引导移风易俗,还可以发展壮大阿娄社区集体经济。”

恰逢午餐时间,来到“民族团结餐厅”就餐的社区工作人员曹雪花谈起阿娄社区的变化,一时间滔滔不绝,她说:“以前的阿娄社区基础设施相对薄弱,教育、医疗等难以发展。但短短九年时间阿娄社区的住房、交通、供水供电等基础设施越来越完善,住在这里生产生活更加便利,幸福感、获得感不断增强。”

据了解,阿娄社区现已构建起“邻里和睦、守望相助,平安稳定、精神充实,入住充分、就业充足,生活便利、内外相融”的社区结构,不仅实现了“住房安全有保障”,更成为“开窗见绿、出门见景”的诗意栖居地,在促进各族群众在地缘、业缘、亲缘上交往交流交融上提供了现实范本。

宜业之美:从“务农”

到“富民”的产业革命

完成易地搬迁工作之后,如何让居民在新家实现“搬得出、稳得住、能致富”,成为阿娄社区亟待解决的重要课题。

“经过深思熟虑,阿娄社区决定利用闲置房屋,通过‘社区+公司+农户’运营模式,打造了集文化旅游、休闲观光、康养避暑为一体的45套民宿。”许杏说。

从此,阿娄社区迈出了“景村共治”的第一步,依托“中国凉都”夏季气温平均19度的特征,阿娄社区把“文旅型”社区创建工作与“凉都”品牌结合起来,通过背靠野玉海国际旅游度假区的海坪彝族文化园,持续加大“中国凉都、康养水城、幸福海坪、清凉阿娄”宣传力度,拉动阿娄社区旅游经济发展。

为了让阿娄社区发展走上“快车道”,2021年以来,各级部门投入社区建设和发展资金1555万元,其中民宗部门投入资金800万元,为推动社区保护发展工作提供资金动力。

据介绍,阿娄社区通过发展民宿经济每年带动群众就业10余人,集体增收30余万元。

2023年4月,陆卯军瞅准发展机遇,在阿娄社区开了一家民宿——彝养康泰民宿酒店。从筹备装修到正式营业,他都亲力亲为,精心打造。开业后,他的民宿凭借独特的装修风格、优质的服务体验,迅速在游客中积累起良好口碑。“尤其是避暑季,生意那叫一个火爆!”陆卯军笑着说,“从开业到现在,净利润已经有20多万元了,年收入超40万元不成问题。”

站在阿娄社区的观景台上,许杏指着社区美景表示,在旅游旺季,社区街道上,一批批旅客穿行其间;社区广场上,一辆辆房车“安营扎寨”。生活气息与文旅热潮在这里相得益彰,共同构成各民族共同发展风景线。

值得一提的是,为助力阿娄社区文旅产业的发展,2021年,广东省中山市投入东西部协作资金200万元,用于阿娄社区供电线路整改提升、安装户表及配套变压器等项目,提高阿娄社区供电水平和安全性。

多元产业拓宽了致富“新路径”。除了开办民宿酒店之外,阿娄社区在2021年同海坪街道甘塘村通过资金合股的方式成立公司,发展汽车租赁业务。为进一步扩大业务,2025年同索玛、海坪、五里坪等5个村(社区)共同投资55万元,新购入三台新能源汽车出租给区直单位和街道办,每年可为集体增收10万余元。

如今,阿娄社区按照“一户一就业”“一户一产业”“一户一技能”等要求,立足景区资源禀赋,结合群众发展需要,努力开发就业岗位,变社区为“景区”,变景区为展示中华民族大家庭形象的重要窗口。

和合之美:从“独善”

到“共美”的精神升华

如何将各族群众的心拧成一股绳?许杏表示,阿娄社区是一个多民族聚居的社区,为了促进各民族交往交流交融,社区充分挖掘和利用优秀民族文化资源,打造了一批具有民族特色的文化品牌。

2024年7月13日,海坪彝族文化园游人如织,一场以“激情火把季·清凉水城游”为主题的2024年海坪彝族火把季系列活动在这里启动,来自省内外的游客汇聚一堂,给海坪彝族文化园带来的不仅是持久的热闹,更激活了阿娄社区的文旅活力。

“2024年的火把季系列活动不仅是旅游招牌,更是凝聚社区的灵魂。”夜幕之下,各族群众围着篝火载歌载舞,许杏表示,通过共同筹备节日、展示服饰技艺,既达到了各族群众交往交流交融的目的,又形成了多民族共生的社区氛围。

漫步在阿娄社区的石板路上,诸如“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”“心连心共筑民族团结真情,手拉手同建和谐美好家园”的墙绘在社区内随处可见,阿娄社区还建立了铸牢中华民族共同体意识教育基地,详细记录了社区从建立之初到如今的变化,以及阿娄社区在维护民族团结中所做的努力。

在文化互嵌的同时,阿娄社区还积极弘扬民族文化,让优秀传统文化焕发出新的活力。

阿娄社区居民安秀书开办的“彝家绣娘”民族服饰专卖店,就是传承和弘扬彝族文化的一个缩影。“彝族的刺绣技艺有着悠久的历史,每一针每一线都蕴含着我们民族的智慧和情感。”安秀书说,“希望通过我的努力,让更多的人了解和喜欢彝族刺绣,让这门技艺传承下去。”

在安秀书的店里,摆满了色彩鲜艳、图案精美的彝族服饰和刺绣作品。“现在,不仅有本地居民来店里购物,还有很多游客慕名而来。”安秀书自豪地说,“通过刺绣,我不仅实现了自己的价值,还带动了阿娄社区的就业和文化传承。”

如今的阿娄社区,各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展,形成了“各美其美,美美与共”的良好局面。从居住互嵌到文化互嵌,从产业发展到生态保护,阿娄社区用实际行动诠释了“和合之美”的深刻内涵。

从荒山旧貌到文旅标杆,阿娄社区的蜕变,是六盘水市推动乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识的生动实践。在“景村共治”的理念下,阿娄社区正以坚定的步伐,朝着“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标阔步前行。

编辑:陈灵菊

二审:余仙仙

三审:朱江

作者:旷光彪 陈 慧

编辑:侯天卫

校对:余仙仙

三审:朱江